…앨리스가 험프티에게 “완전히 계란 같다”고 말하자 험프티는 그 말을 “상당히 언짢게” 받아들였다. 앨리스는 자신은 계란처럼 생겼다고 한 것이지, 계란이라고 말한 것은 아니라고 설명했다. “내 이름은 내 모양을 뜻해.” 험프티가 이렇게 말하고서 덧붙였다.

험프티 덤프티가 다소 깔보는 듯한 어조로 말했다. “내가 어떤 단어를 사용하면 그건 내가 선택한 뜻만 의미할 뿐이지. 그 이상도 이하도 아니야.”

앨리스가 말했다. “문제는 한 단어가 여러가지 의미를 가질 수 있냐는 거야.”

험프티 덤프티가 말했다. “문제는 뭐가 주인이냐는 거야. 그게 전부야.”

무슨 말인지 너무 아리송해서 앨리스는 아무 말도 할 수가 없었다. 잠시 후 험프티 덤프티가 다시 말하기 시작했다.

“그것들은 성질이 불 같아, 그 중 일부는 말이야. 특히 동사들, 걔들이 가장 자부심이 강하지. 형용사들은 맘대로 할 수 있지만, 동사들은 아니야. 하지만 난 그 모든 것들을 관장할 수 있지! 불가해함! 그렇게 말하는 게 좋겠군…!”

– 루이스 캐롤 『거울나라의 앨리스』 중

이건 프란츠(Egan Frantz) 작업의 불가해성은 그의 작업이 갖는 힘의 원천이다. 게오르그 콜베의 <아침> (1925)의 보호 조치가 프란츠의 <(콜베 이후) 아침> (2019)에서 재현될 때 (바넷 뉴먼의 작품 < 누가 빨강, 노랑, 파랑을 두려워하는가 > (1966)에서처럼), 이 불가해성은 뉴먼의 색처럼, 두려움을 조장하기보다는 기쁨을, 그저 일상의 기쁨을 느끼게 한다.

이건 프란츠는 우리가 오늘날 화가에게서 가장 기대하지 않는 움직임을 보여준다. 어떻게? 바로 그의 몸과 마음의 자연적 한계를 활용해서다. 그는 당신이 보고 있는 미세한 선을 만들기 위해 넓은 붓을 손으로 비틀고, 시각적 기술이나 도구의 도움 없이 그저 멀찍이 보이는 지평선에서 영감을 받아 지평선을 그릴 것이다. 또한 원하는 효과를 얻기 위해 팔이나 팔꿈치의 움직임에 의존할 지도 모른다. 하지만 그의 작업이 놀라운 것은 무엇보다도 그가 회화적으로나 개념적으로 모두 자신의 신체 움직임의 논리가 작업을 지휘하도록 허용하기 때문이다.

줄무늬가 어떻게 이토록 지배적인 주제가 되었는지 생각해보자.

…요셉은 아버지의 애정을 듬뿍 받는 아들이었다. 줄무늬 옷을 입은 그는 형제들의 질투를 사다가 사막 속 우물에 던져졌다. 이집트에서 그는 보디발의 아내의 유혹에 저항하다가 7마리의 살찐 암소와 7마리의 여윈 암소가 나오는 파라오의 꿈을 해독하게 되는데…

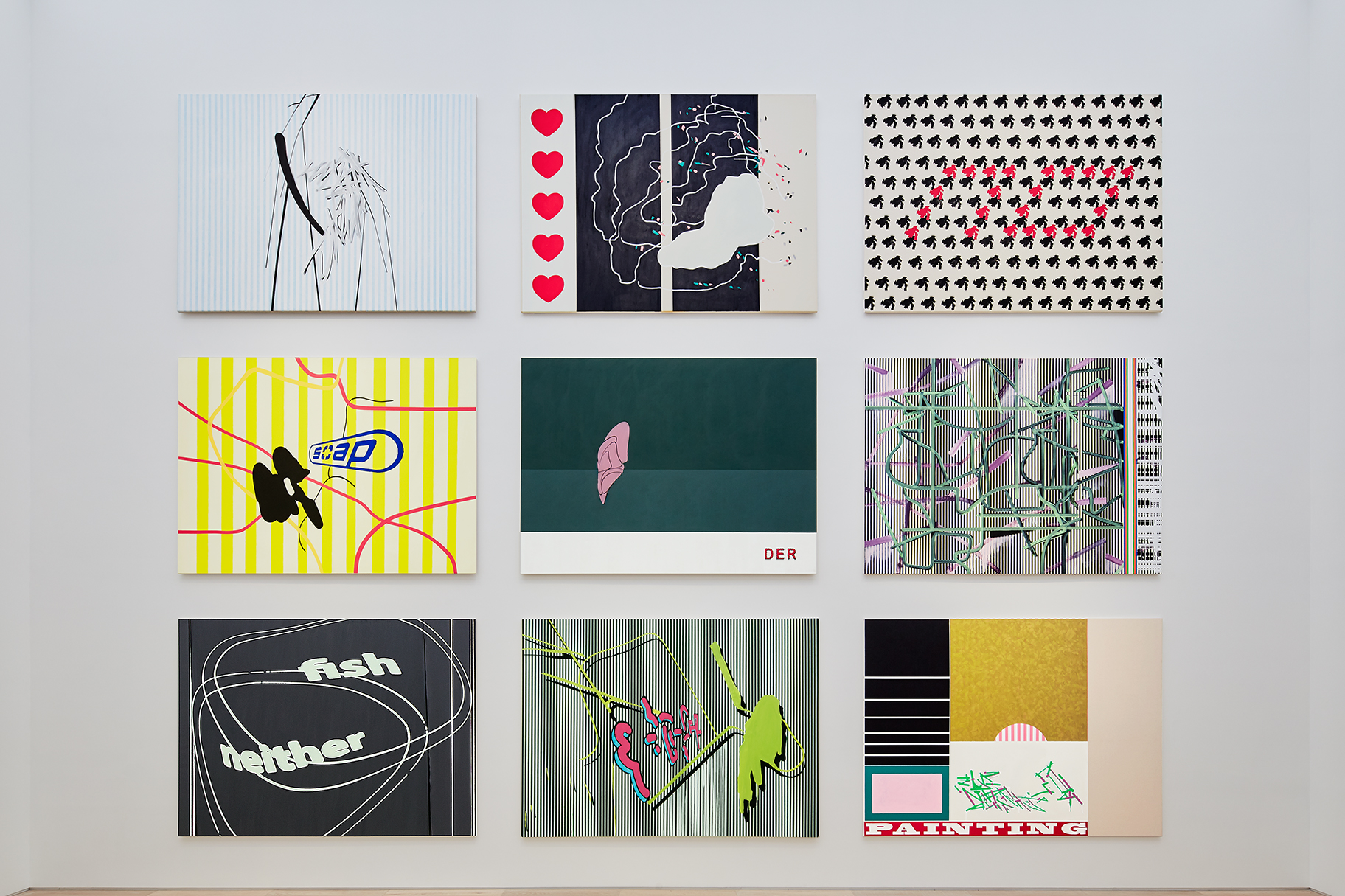

아마도 미국의 탄생은 줄무늬가 법의 영역 밖에 있는 반항과 동의어라는 인식과 뗄 수 없는 관계일 것이다. 죄수들의 제복과 미국 국기를 보라. <아메리칸 페인팅> (2020)을 보면 이러한 주제들에 대한 작가의 성찰을 발견할 수 있을 것이다. 다른 그림들도 그렇다. <다이어그램 페인팅 #8 > (2015)이 그 중 하나다. 미국 풍경의 많은 부분을 차지하는 수직과 수평의 복합적인 효과가 진지한 회화에서 쓰인 가장 이색적인 재료인 화장지로부터 나온다. 확실히, 우리는 아그네스 마틴의 작품, 그리고 다른 규모로 작업했던 몇몇 미국 화가들에게서도 그리드(grid)의 효과를 목격해왔다. 물론 그 누구도 프란츠처럼 짓궂은 유머를 심어두지는 않았지만 말이다.

그렇지 않다면 어떻게 나아갈 수 있었겠는가? 2020년대로 넘어가는 시기의 미국 회화는 인류의 상태에 대해 직설적으로 말하기 어렵다. 시간이 얼마나 더 남았는가? 지구상 인류의 삶의 문제를 심각하게 생각하는 척 하기까지 시간이 얼마나 남았는가? 지금은 거의 누구도 그렇게 하지 않는다. 핵 재앙의 가능성, 전멸하게 될 기후 위기, 아니다. 우리는 더 이상 이처럼 우리가 자초한 위협을 상기할 필요가 없다.

그렇게 하는 대신, 이건 프란츠 회화의 모험은 우리를 웃음짓게 만든다. 그것 역시 그의 작업이 가지는 강점이다. 그의 작업은 우리가 살아가는 세계를 바라보는 시각을 제공한다. 이 세계는 완전히 서정적이고 추상적이며, 그 어떤 것도 예측불가능하지만 언제나 놀라운, 잘 준비된 움직임들로 만들어져있다. 이건 프란츠처럼 그리는 사람은 아무도 없다.

100년도 더 전에 말라르메가 우리에게 「한 번의 주사위가 결코 기회를 없애지는 못하리라(Uncoup dedésamaism’abolious hard)」(1896)를 선사했을 때, 그는 우리에게 논쟁적인 도전과제 또한 주었다. 모든 세대는 그들이 믿을 수 있는 세상, 그들이 살아갈 세상을 재창조할 의무가 있다는 것 말이다.

마르셀 브로타에스는 이 시의 원본에 단어를 검은 막대로 대체한 자신만의 버전을 만들었다. 프란츠가 2009년 뉴욕에 도착해서 처음 미술계에 입성했을 때, 그가 처음으로 한 일은 이 시의 번역으로 판돈을 올리는 일이었다. 그는 이 잘 알려진 작품을 숫자의 별자리(숫자들(Numbers), 2009)로 다시 상상했다. 다시 말해 이전보다 더욱 추상화된 시를 상상한 것이다. 그것은 이 시의 본질, 즉 한 번의 주사위 던지기가 결코 기회를 없애지 않을 것이라는 사실과, 때때로 우리는 가능하지만 실제로는 절대 이루어지지 않는 것들에 압도된다는 사실, 그리고 우리가 재앙에 아주 가까이 있을 지라도, 과거에 그랬던 것 그 이상도 이하도 아니라는 사실을 상기시켜준다.

“하지만 공정한 세계에 대한 우리의 보이지 않는 생각이 화가에게 보일 수 있는 유일한 방법은 독창적인 그림그리기를 통해서이며, 프란츠의 작업이 그런 독창성을 보여준다. 이러한 독창성이 어떤 그림들이 우리 삶에서 중요한 위치를 차지하고 있는 방식이며, 점점 더 많은 사람들에게 프란츠의 작품이 특별하게 다가가는 이유이다.” 이건 프란츠처럼 그리는 사람은 아무도 없다. 그리고 이건 프란츠는 어떤 누구와도 다르게 그린다.

위대한 문화사학자 야코프 부르크하르트는 위대한 예술 작품에 어떻게 접근해야 하느냐는 한 여성의 질문에 “무릎 꿇으세요. 무릎을 꿇으세요, 친애하는 여성이여.”라고 답했다. 이를 수용하여, 무릎을 꿇고 프란츠의 그림에 접근한다면 그 작품들이 위대함을 알게 될 것이다. 물론 서서 보거나 그냥 무심히 지나칠 수도 있겠지만. 그리고 그의 작품 속 이런 기이함이 누적되고 특별함이 빛을 발하면 우리는 별 수 없이 설레는 마음을 주체할 수 없을 것이다.

… 사려 깊은 말투로 험프티 덤프티가 말했다. “그게 바로 내가 맘에 들지 않는 부분이야. 네 얼굴은 다른 사람들 얼굴과 똑같아. 두 눈.” (엄지로 눈의 위치를 허공에 찍는다) “ 코는 중간에 있고, 입은 그 아래. 항상 똑같아. 예를 들어 이제 만약 네 두 눈이 코와 같은 위치에 있다면 말이야. 아니면 입이 위에 있거나. 그럼 좀 도움이 될 것 같아…”

… Alice remarks that Humpty is “exactly like an egg,” which Humpty finds to be “very provoking.” Alice clarifies that she said he looks like an egg, not that he is one. “My name means the shape I am,” and later:

…When I use a word,” Humpty Dumpty said, in rather a scornful tone, “it means just what I choose it to mean—neither more nor less.” “The question is,” said Alice, “whether you can make words mean so many different things.” “The question is,” said Humpty Dumpty, “which is to be master—that’s all.”

Alice was too much puzzled to say anything, so after a minute Humpty Dumpty began again:

“They’ve a temper, some of them—particularly verbs, they’re the proudest—adjectives you can do anything with, but not verbs—however, I can manage the whole lot! Impenetrability! That’s what I say… !”

-Lewis Carroll “Through the Looking-Glass

The “impenetrability” of Egan Frantz’s work is the source of its strength. Certainly when the protective measure of Georg Kolbe’s Morgen (1925) is represented in Frantz’s Morning (after Kolbe), (2019) — as in Barnett Newman, Who’s afraid of Red, Yellow and Blue, (1966) — this impenetrability, like Newman’s color, is not to inspire fear but delight, an everyday delight, tout court.

Egan Frantz makes the least expected moves we have come to expect from a painter today. How? By utilizing the natural limits of his body and mind. He may well twist a wide brush to produce the fine line you are seeing. He may well be inspired by the horizon seen at a distance to produce a horizontal line in the painting without any further visual support. He could rely on the swing of the arm or the elbow to achieve the effect desired, but his work surprises because, above all else, he allows the logic of his moves both painterly and conceptually to take command.

Consider how the stripe has assumed such a dominant theme.

…Joseph was much loved by his father; he was dressed in striped cloth and envied by his brothers and he was left in a well in the desert. In Egypt he resisted Potiphar’s wife and went on to decipher Pharaoh’s Dream with seven fat cows and seven lean…

Perhaps the very birth of United States of America is inseparable from the awareness that stripes are synonymous with rebelliousness, with being outside the law. Witness the uniform of prisoners and the American flag. When looking at American Painting (2020) you will not fail to see reflections on these themes, not to speak of several other paintings in response to such a challenge. Diagram Painting #8 (2015) is one such example. The combined effect of the vertical and horizontal, so much part of the American landscape, is here distilled from a most unusual material for a serious painting, toilet paper. Surely, we have seen the effect of grids in the works of Agnes Martin and on a different scale in several other American painters except that none, compared to Frantz, planted their tongue so firmly in their cheek.

Indeed, how could he proceed otherwise? An American painting into the second decade of the 21st Century can hardly afford to be too straightforward about the human condition. How much more time is there remaining? How long are we left to pretend that we are taking seriously the issues of man’s life on earth? Hardly anyone does. The possibility of nuclear catastrophe, the climate threat of annihilation, no; we do not need to be reminded any longer of these self-made threats.

Instead, the adventure of Egan Frantz’s paintings makes us smile and that too is their strength. With him we are offered a view of the world with us in it. This world is totally lyrical, abstract, and made of well-rehearsed moves, none which could be predictable, but always surprising. No one paints like Egan Frantz.

When more a hundred years ago Mallarmé gave us Un coup de dés jamais n’abolira le hasard (A Throw of the Dice will Never Abolish chance — 1896), he also gave us a polemical challenge; Every generation is obliged to re-invent a world in which they can believe, a world in which they are going to live.

Marcel Broodthaers made his own version of the poem by reproducing the words as a series of black bars in place of the original script. When Frantz entered the scene upon arriving in New York City in 2009, his first move was to up the ante with a translation of this poem. He reimagined the well known work as a constellations of numbers (Numbers, 2009), in other words, he imagined a poem more abstract than before. It retains its essence, the reminder that a throw of dice will never abolish chance, the reminder that from time to time we are overwhelmed by what is possible but never is, and the reminder that while we may be just on the verge of catastrophe we are no more and no less so than before.

But the only way our invisible idea of a just world can become visible for a painter, which Frantz surely is, is through acts of inventive painting. This is how some paintings assume their significant places in our lives and how, for a growing audience, Frantz’s paintings already have. No one paints like Egan Frantz and Egan Frantz paints like no one else.

When asked by a lady, lover of art how she should approach a great work of art the great cultural historian Jacob Burckhardt replied: “On your knees, on your knees my dear lady”. Mutatis mutandis, if you approach Frantz’s paintings on your knees you will find them great. You could, of course stand, or just walk away, and if these oddities were to accumulate, and these idiosyncrasies emphasized we would be thrilled but at a loss.

… In a thoughtful tone. “That’s just what I complain of,” said Humpty Dumpty. “Your face is the same as everybody has—the two eyes, —” (marking their places in the air with his thumb) “nose in the middle, mouth under. It’s always the same. Now if you had the two eyes on the same side of the nose, for instance—or the mouth at the top—that would be some help…