게르하르트 리히터가 이렇게 말한 적 있다. “내가 보기에 많은 아마추어 사진이 세잔의 최고작보다 낫다.”[1] “낫다”는 리히터의 말은 그저 사진의 재현력을 회화와 비교한다는 차원이 아닐 것이다. 리얼리티에 관해서 사진이 지닌 강력한 입증력과 파생력은 회화에 견줄 바가 아니기 때문이다. 하지만 리히터는 이러한 사진을 사실의 재현 대신 기억술로, 기억 이미지의 원천으로 사용했다. 오늘날 많은 구상 회화가 사진을 에스키스로 사용한다. 당연하게도 사진의 힘은 우리가 세계를 보는 시각적 프레임을 대체시켰고, 지그프리트 크라카우어의 표현대로, “세계 자체가 사진의 얼굴”을 갖게 되었기 때문이다. 카메라는 우리의 눈이 되었으며, “우리의 감각중추, 기억력, 무의식 자체가 최소한 일부는 ‘포토제닉’으로 변했다.”[2] 동시대 미술의 이미지에서 사진은 단순히 2차원 평면으로 옮길 수 있는 고정된 형상을 위한 밑그림이 아니라, 포토제닉으로서의 세계 그 자체로 출현하면서 새로운 패러다임이 되었다. 윤미류의 인물 그림 또한 작가가 직접 찍은 지인들의 사진에 기반한다. 그런데 유독 윤미류의 인물 그림들에서 느껴지는 포토제닉한 쾌감과 생동감의 정체는 무엇일까? 이것은 사진 이미지를 세련된 “색 면의 구성”과 “속도감 있는 시원한 붓질”로 변환시킨 과감한 낙차에서 나오는 것일까?[3]

윤미류는 2021년 <Dripping Wet> 연작 이래로 자신이 짜놓은 설정과 모델을 지인들에게 수행하게 만들면서 그 장면을 사진 찍고 화폭에 옮기고 있다. 그녀는 그림 속 인물들이 자신이 떠올리는 “감각과 심상을 시각적으로 구체화시키는 중간자”이면서 “회화적 실험과 사건을 위한 알리바이”라고 밝힌 바 있다.[4] 대개 작가의 가족, 친구, 지인들로 이루어진 이 인물들의 정체를 우리는 모르기 때문에, 그려진 인물 그 자체로부터는 어떤 쾌감도 공감도 아른한 기억도 얻지 못한다. 이렇게 누군가의 초상은 사적인 현상학이다. 때문에 바르트는 때로 사진 속 사건이 아무것도 말해주지 않는 것일 수 있으며, 무언가 하찮은 것 같은 사진의 평범성 그 자체가 사진의 ‘불구성’이라고 말했다.[5]

그렇게 관람자에게 아무것도 말해주지 않는 인물들을 알리바이 삼아 작가는 빛의 현상학을 캔버스 위에 펼쳐 놓는다. 자연광 아래서 펼쳐지는 빛과 그림자, 물의 반사를 물감과 붓터치로 옮겨놓는 작업은 분명 광학적 시각성과 연루되어 있다. 말하자면 사진이라는 광학 매체의 발전과 더불어 인상주의/신인상주의 화가들이 이끌렸던 대상, 찰나의 빛, 일렁이고 반사되는 세계와 관계있는 것이다. 그러나 한편, 윤미류의 그림에서 등장하는 빛의 유희가 광학적 호기심 아니면 회화적 실험 그 자체라고 할 수는 없다. 왜냐면 작가가 화폭에 옮겨 놓은 빛과 물의 반사, 일렁임 속에서 정작 ‘포토제닉’하게 드러나는 것은 피사체의 무드이기 때문이다. 이 무드란 무엇인가. 우리는 누군가의 사진에서 그 표정, 몸짓, 색조에 따라 “이 사진은 정말 너 같다”라든가, “이건 네가 아닌 것 같다”고 말하곤 한다. 사진의 정밀한 재현력에서 우리가 포착하고자 하는 것은 이처럼 실증적인 사실보다 내가 아는 ‘너’의 무드이며 내가 ‘아는’ 너와의 유사성이다. 윤미류의 화폭에서 가장 생생한 것이 바로 이 유사성이고 사진 속 피사체는 그 유사성을 연기하는 모델일 뿐이다. 이처럼 윤미류의 인물 그림은 회화와 사진을 관통하며 ‘초상(portrait)’이 지닌 감각적 변위를 흥미롭게 드러내는 면이 있다.

윤미류는 촬영을 하면서 모델이 어떻게 반응하고 연기하는지, 또 역할을 수행해내면서 어떤 다른 이미지가 창출되는지에 주목한다고 한다. 가만 보면 캔버스로 옮겨진 모습들은 대개 완벽한 ‘포즈’를 비켜난다. 인물의 포즈보다 오히려 빛, 물, 거울과 같은 반사적 환경 속에서 드러나는 의외성이 더 눈길을 끈다. 특히 빛과 물이 머리카락, 신체의 윤곽, 옷의 구김과 만나 이루는 청량하고 강렬한 콘트라스트는 이 의외성의 유희에 작가가 얼마나 집착하고 있는지를 은밀하게 누설한다. “텍스타일은 특히 매력적이다!”[6] 윤미류는 피부나 옷감이 빛에 따라 다른 색조를 띠거나 물에 젖어 늘어지거나 매끄럽게 윤이 나는 질감을 전면화한다. 마치 이 세부와 표면이 그림의 요소를 결정하며 여기가 바로 인물의 의미가 생성되는 곳이자 새로운 경계라고 말하는 듯 말이다. 그러한 의미의 표면으로서 반짝이며 흩어지는 물과 빛의 일렁임은 인물의 형태를 변형시키고 일종의 무드를 형성하면서 특유한 포토제닉을 만들어낸다. 그것이 바로 윤미류의 그림이 지닌 생동감의 원천이 아닐까. 그것은 연출 바깥에 자리하는 사진의 ‘라이브 포토 모드’[7]를 캔버스에 압착시키는 일 같다.

무엇보다 윤미류의 그림에서 포토제닉은 아이폰 카메라의 문법과 맞닿아 있고, 이 사진 찍기의 문법에는 동시대 디지털 이미지의 DNA가 새겨져 있다. 그것은 일상에서 어떤 장면이 포착할 만한 가치가 있는지, 어떤 이미지가 그 시간을 드라마틱하게 만들어주는지, 또 오래도록 간직할 만한 것인지를 결정한다. 그 문법은 개인적인 취향이 아니라 한 세대의 미감과 동기화된 감각 중추를 이룬다. ‘연사 모드’ 또한 그렇다고 볼 수 있다. <Wondering How Things Change>(2022)나 <Naked Flames 1-5>(2023)와 같은 연작, 이번 전시에서 선보이는 <Want to Touch the Other Side>(2024)과 같은 연작이 ‘연사 모드’로 찍은 이미지를 바탕으로 한다. 이 그림들은 ‘연사 모드’로 찍은 사진들을 촤라락 넘겨보는 감각을 웅장하게 무대화한다. 무엇보다 ‘연사 모드’는 피사체가 고정된 포즈로 내비치게 되는 어색함을 상쇄시키고, 인물의 생생한 감정과 분위기를 미분화시켜 나의 감각보다 더 정밀하게 포착한다. 또한 ‘연사 모드’는 우리가 어떤 장면을 가장 맘에 드는 단 하나로 선택한다는 것을 불가능하게 만들며, 이 결정 불가능성에 도달한 욕구와 딜레마를 달래준다. 캔버스로 확대된 그림은 스크린처럼 기능하기도 하는데, 이때는 GIF(움직이는 이미지)로 쉽게 연동되는 ‘연사 모드’의 특징이 더욱 부각되는 것 같다. 이 이미지의 연쇄 속에서 발생하는 차이에 대한 감각은, 문혜진이 지적한 대로, 바르트가 말한 ‘제3의 의미’를 떠올리게 한다. [8]그것은 단일한 사진 이미지 자체가 지니는 속성이 아니라 움직이는 장면의 연쇄 가운데 일시 정지된 이미지가 주는 일종의 ‘푼크툼’이다. 바르트는 그 일시 정지에서 이야기의 줄거리도 이미지에 함축된 상징적인 의미도 아닌, 모호하고도 뭉툭한 의미가 강렬하게 떠오른다고 했다.[9] 윤미류의 그림에서 그런 의미는 특히 여러 장의 ‘연사 모드’로 구성된 여성 인물의 표정과 눈빛에서, 그리고 그 표정과 눈빛에 불을 당기는 듯한 특유의 색조와 일렁임에서 분출한다.

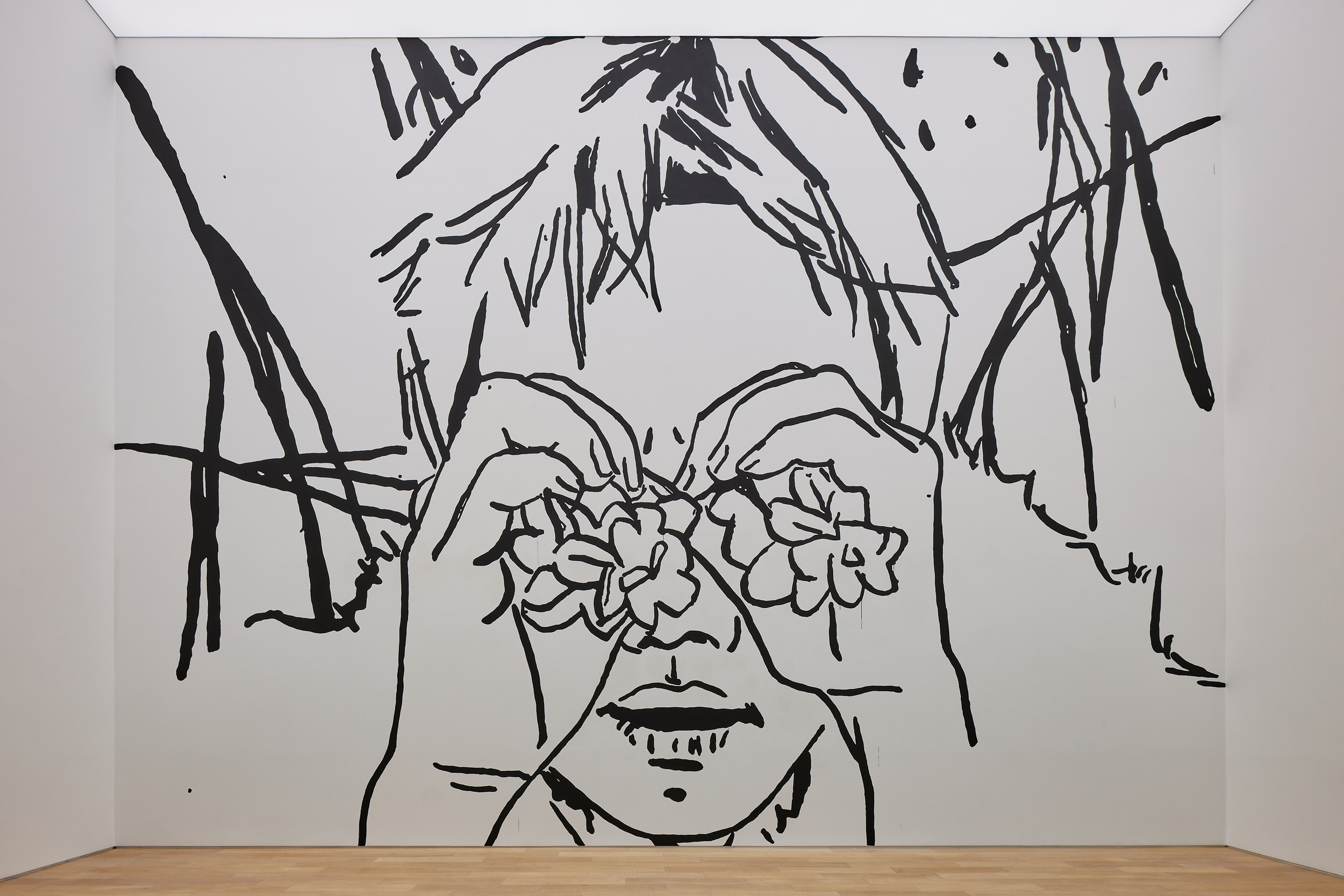

그런데 이러한 일시 정지된 이미지의 정서, 무드는 역설적이게도 연쇄의 강도가, 말하자면 서사의 충동이 강할수록 더 강력한 긴장감을 발생시키며 솟아나는 것 같다. 이번 개인전 《Do Wetlands Scare You?》에서 윤미류는 늪을 상징적인 공간으로 삼아 세 명의 여성이 출연하는 유사-신화적인 장면들을 펼쳐 보인다. 작가가 스스로 허구에 “불을 붙인다”고 표현한 《방화광》(2023)의 시나리오적 성격을 더 밀어붙이며 인상적인 씨퀀스들을 만들어낸 것이다. 촬영된 늪은 현재 작가가 작업하고 있는 난지미술창작스튜디오 주변의 습지로 한강공원과 맞닿아 있으면서도 거의 인적이 없는 곳이다. 이 습지에서 작가는 늪지대의 마녀를 소재로 한 북유럽 신화들을 모티프 삼아 영화 같은 장면들을 창출했다. 그림 속 인물들은 물에 사는 러시아의 정령 루살카나 북유럽의 인어와 같이 음산한 신화에서 출발한다. 하지만 정확한 출처도 묘사도 없는 세 인물은 “호기심 많고 도를 넘는 장난꾸러기”, “파괴와 구속에 무심한 소녀”, 또는 “냉소적인 아우라를 지닌 주술사”와 같이 어떤 캐릭터의 성격과 행위를 연상시킬 뿐이다. 과거 윤미류의 인물 그림들이 어떤 이미지로부터 번역될 수 있는 감정적 상태로서 세분화된 단어의 지시성—다짐, 신경질, 서늘한, 태연한, 버티다 등—에 초점이 맞춰져 있었다면, 이 그림들은 좀 더 서사적이고 밀도 있게 짜인 구문의 형태를 띠고 있다. 또 과거 그림들에서 물감의 물성이 반짝이고 생동감 넘치고 경쾌한 마술적 표면을 구현했다면, 이번에 물감 빛과 텍스쳐는 검고 탁한, 나아가 질척일 것 같은 유동성을 지닌 흑마술적 분위기를 형성한다.

늪의 삼미신과 같은 세 마녀의 형상은 <Circle for the New Moon>(2024)의 제의적인 광경이나 <The Difference Was Clear to Us but You>(2024)와 같은 공모의 모습에서 절정을 이룬다. 이런 장면은 구전 설화나 잔혹 동화, 또는 환상소설 속에 자주 등장하는 마녀들의 불온한 호전성과 광기 어린 희열을 환기시킨다. 하지만 그림 하나하나에도 검고도 서늘한 빛, 불투명하고 이질적인 정동들이 점착되어 있다. 물귀신처럼 발목을 잡는 응시, 백야나 어둑한 저녁녘을 연상시키는 반사광, 이런 것들이 인물과 상황이라는 수면 아래 암류처럼 흐르면서 캔버스들 사이를 횡단한다. 윤미류의 이번 작업은 이렇게 으스스하고 언캐니한 여성적 주이상스가 휘감고 있다. 마크 피셔는 언캐니한 것으로서 으스스함이 “사람의 흔적이 부분적으로 사라진 풍경에서보다 쉽게 발견된다”[10]고 했다. 때문에 그러한 언캐니함은 어떤 일이 벌어졌는지, 무엇이 사라졌으며 그것이 어떤 존재와 관련 있는지를 되묻게 만든다. 부재하는 사건, 유령 같은 존재, 오직 장면으로만 존재하는 서사가 달빛과 같은 ‘포토제닉’으로 떠오르는 그림들. 이런 사진적인 것은 우리를 이미지의 소비자가 아니라 탐정으로 부른다.

[1] Gerhard Richter, Writings, 1961-2007, ed. Dietmar Elger and HansUlrich Obrist (New York: DAP, 2009), 43. 핼 포스터, 『첫 번째 팝아트 시대』, 조주연 역(서울: 워크룸 프레스, 2012), p. 204쪽에서 재인용.

[2] 핼 포스터, 위의 책, 226쪽.

[3] 문혜진, 「회화와 제3의 의미」,《전북청년 2022》, 전북도립미술관 카탈로그, 2022.

[4] 윤미류, 2022년 개인전 《Double Weave》을 위한 작가노트.

[5] 롤랑 바르트, 『밝은 방』, 김웅권 옮김, 동문선, 34-35쪽.

[6] 윤미류, 2021년 <Dripping Wet> 작업을 위한 작가노트.

[7] 작가는 대부분의 사진을 라이브 포토 모드로 찍는다고 말한다. 이 또한 흥미로운 지점인데, 라이브 포토 모드는 고정된 한 순간보다 그 찰나를 구성하는 역동성을 생생하게 간직하고 싶은 욕망을 대변하기 때문이다.

[8] 문혜진, 「회화와 제3의 의미」, 《전북청년 2022》, 전북도립미술관 카탈로그, 2022.

[9] 참고. 롤랑 바르트, 「제3의 의미」, 『이미지와 글쓰기-롤랑 바르트의 이미지론』, 김인식 역, 세계사, 2000.

[10] 마크 피셔, 『기이한 것과 으스스한 것』, 안현주 옮김, 구픽, 2019, 34쪽.

Gerhard Richter once said, “I find many amateur photos better than the best Cézanne.”[1] By “better,” Richter is not simply comparing the representational capability of photography to that of painting. This is because photography’s power to demonstrate and extrapolate reality cannot match that of painting. However, Richter used the photographs as mnemonics instead of representations of facts: a source of memory images. Many figurative paintings today use photographs as esquisses. The power of photography has understandably replaced the visual frames through which we view the world, and the world itself has taken on a ‘photographic face,’ as Siegfried Krakauer has put it. The camera has become our eyes, and “our own sensorium, memory, and unconscious have become, at least in part, ‘photogenic.’”[2] In the imagery of contemporary art, photography has become a new paradigm, emerging as a photogenic world in and of itself, which is more than just a sketch for a fixed composition to be transferred to a two-dimensional plane. Miryu Yoon’s paintings of figures are also based on photographs of her acquaintances taken by the artist herself. Yet, where does the photogenic pleasure and vibrancy of Yoon’s figure paintings come from? Do they emerge from the bold deviations that transformed the photographic image into a refined “composition of color planes” and “lively brushstrokes with a pace”?[3]

Since her Dripping Wet series in 2021, Yoon has been inviting acquaintances to perform the configurations and characters she has created, capturing the scenes in photographs and transferring them to canvas. She has stated that the figures in her paintings are “intermediaries to visually embody the sensations and images” in her mind as well as “alibis for painterly experiments and events.”[4] Since the identities of these individuals, who are often the artist’s family, friends, and acquaintances, are unknown to the viewers, the viewers do not derive any pleasure, empathy, or faint memories from the portrayed figures themselves. As such, each portrait of someone constitutes a personal phenomenology. This is why Barthes argued that sometimes a photograph might “[say] nothing else” and it is this banality of photography that is its very ‘incapacity’.[5]

With these figures that do not tell the viewer anything as an alibi, the artist creates a phenomenology of light on canvas. The work of translating the light, shadows, and reflections of water in natural light into paint and brushstrokes is obviously related to optical visuality. In a sense, it has to do with the objects, the fleeting light, and the world of shimmering and reflections that the impressionist/neo-impressionist painters were drawn to, coupled with the development of the optical medium of photography. However, the play of light in Yoon’s paintings cannot merely be regarded as an optical curiosity or painterly experimentation itself. This is because, within the reflections and ripples of light and water that the artist captures on canvas, it is the mood of the subject that emerges photogenically. What is this mood then? We often look at a photo of someone and say, “This looks like you,” or “This doesn’t seem like you,” according to their facial expressions, body language, and color tone. What we seek to capture in the precise representational capacity of photography is not so much the empirical facts but the mood of the ‘you’ that I know and the resemblance to the you that I ‘know.’ It is this resemblance that is most apparent in Yoon’s paintings, and the subjects in her photographs are mere models acting out that resemblance. In this way, Yoon’s figure paintings are an intriguing display of the sensorial displacement of the ‘portrait,’ traversing painting and photography.

Miryu Yoon says that she pays attention to how the model reacts and performs during the shooting and how different images are created as they perform their roles. A close look reveals that the figures transferred to canvas often deviate from the perfect ‘pose.’ It is not the pose of the figure that attracts the eye, but rather the unexpectedness of the reflective environment, such as light, water, and mirrors. In particular, the lush, intense contrasts created where light and water meet hair, body contours, and the wrinkles of clothing covertly demonstrate the artist’s obsession with the play of the unexpected. “Textiles are especially attractive!”[6] Yoon foregrounds the texture of skin or fabrics as they take on different hues depending on the light, stretch out with water, or turn silky and glossy. It is as if the artist is telling us that these details and surfaces define the elements of her paintings; these are the places where the meaning of the figures emerges, and they are the new boundaries. The sparkling and splattering shimmers of water and light serve as a surface in this sense, transforming the shapes of figures and creating a kind of mood, which creates a distinctive photogenic effect. This might be the very source of the vibrancy in Yoon’s paintings. It is akin to compressing the ‘Live Photo’ mode [7] of a photograph, which exists outside of staged settings, onto the canvas.

Above all, the photogenic in Yoon’s paintings connects with the syntax of the iPhone camera, and this syntax of photography is embedded in the very DNA of contemporary digital imagery. It determines which moments in our daily lives are worth capturing, which images make the moment dramatic, and which are worth carrying with us for years to come. Its syntax is not a matter of personal preference, but a sensory backbone that synchronizes with the aesthetics of a generation. The same can be true for the ‘Burst Mode’. Her series such as Wondering How Things Change (2022), Naked Flames 1-5 (2023), and Want to Touch the Other Side (2024), presented in the current exhibition, are based on images taken in ‘Burst Mode’. These paintings epitomize the sensation of flipping through photos taken in ‘Burst Mode’. Above all, ‘Burst Mode’ offsets a sense of awkwardness that comes from fixed poses, underscoring the raw emotion and mood of the subject and capturing it with more precision than our own senses. ‘Burst Mode’ also makes it impossible for us to choose a single favorite scene, alleviating the desire and dilemma of arriving at this impossibility of making any decision. When the picture is enlarged onto canvas, it sometimes functions like a screen, highlighting the ability of the ‘Burst Mode’ to easily convert to GIFs (animated images). The sense of difference that emerges in this chain of images is, as critic Hyejin Moon points out, reminiscent of Barthe’s notion of ‘the third meaning.’[8] It is not a property of the single photographic image on its own; it is a kind of ‘punctum’ generated by a paused image in a chain of moving scenes. Barthes said that in that moment of pause emerges a vague, blunt meaning that is neither about the plot of a story nor the symbolic meaning of an image.[9] In Yoon’s paintings, such meaning erupts from the expressions and gazes of the female figures, especially those captured in ‘Burst Mode’, and from the distinctive hues and shimmers that seem to set their faces and eyes on fire.

However, the emotion or the mood of these paused images seems to emerge, paradoxically, from the intensity of their sequence, responding to the strength of the narrative impulse that builds a more vigorous tension. In her solo exhibition, Do Wetlands Scare You?, Yoon uses the wetlands as a symbolic space to present a series of pseudo-mythological scenes featuring three women. By further expanding on the scenario-driven nature of her previous exhibition Pyromaniac (2023), where she metaphorically described ‘igniting fiction’, the artist has created a series of impressive sequences. The artist took the photographs in the wetlands around the SeMA Nanji Residency, where she is currently working. The area is adjacent to Han River Park, yet largely uninhabited. Against the backdrop of this wetland, the artist created cinematic scenes inspired by Northern European myths of witches of the wetlands. The figures in the paintings are drawn from eerie mythological tales, such as the Russian water nymph Rusalka or the Nordic mermaids. However, with no concrete source or description, the three figures only evoke the personality and actions of certain characters, described as “a curious, overbearing prankster,” “a girl unconcerned with destruction and redemption,” or “a shaman with a cynical aura.” Whereas Yoon’s figure paintings in the past have focused on the directivity of granular words as emotional states—determination, jitter, chilly, nonchalant, withstanding, among others—that can be translated from certain images, these paintings take the form of more narrative, densely woven phrases. Furthermore, while past paintings described the vibrant and lively magical surface achieved through the gleam and vivacity of pigments, the light of paint and texture in new works evoke a sinister, murky quality, suggesting a viscous fluidity akin to a dark magical atmosphere.

The figures of three witches, reminding us of the Three Graces in the wetlands, culminate in the ritualistic scene of Circle for the New Moon (2024) or the depiction of complicity in The Difference Was Clear to Us but You (2024). These scenes evoke the unnerving belligerence and manic glee of witches often depicted in folklore, grim fairy tales, and fantasy novels. However, each painting is punctuated by dark yet cold light, along with opaque and disparate emotions. There are gazes that hold us in place like water ghosts, light reflections reminiscent of white nights or dusky evenings. They move through the canvas like undercurrents beneath the surface of figures and situations. Yoon’s latest works are imbued with this eerie, uncanny feminine jouissance. Mark Fisher argued that the eerie as the uncanny is found “more readily in landscapes partially emptied of the human.”[10] Therefore, such uncanniness leads us to ask what happened, what is no longer there, and what it has to do with existence. They are paintings in which absent episodes, ghostly beings, and narratives that exist only as scenes appear as the ‘photogenic’ that illuminates like moonlight. This photographic quality invites us to be detectives, not consumers of images.

[1] Gerhard Richter, Writings, 1961-2007, ed. Dietmar Elger and HansUlrich Obrist (New York: DAP, 2009), 43. As cited in Hal Foster, The First Pop Age: Painting and Subjectivity in the Art of Hamilton, Lichtenstein, Warhol, Richter, and Ruscha (Princeton: Princeton University Press, 2012), 174.

[2] Ibid., 194.

[3] Hyejin Moon, “Painting and the Third Meaning.” Selected Young Jeonbuk Artists 2022, exh. cat. Jeonbuk Museum of Art, 2022.

[4] Miryu Yoon, artist’s note for solo exhibition Double Weave (2022).

[5] Roland Barthes, Camera Lucida: Reflections on Photography, trans. Richard Howard (New York: Hill and Wang, 1981), 5.

[6] Miryu Yoon, artist’s note for her work Dripping Wet (2021).

[7] Yoon says that she takes most of her photos in ‘Live Photo’ mode. This is another interesting point, as the live mode embodies the desire to capture the dynamics that make up a moment instead of capturing a fixed instance.

[8] Hyejin Moon, “Painting and the Third Meaning.” Selected Young Jeonbuk Artists 2022, exh. cat. Jeonbuk Museum of Art, 2022.

[9] Note: Roland Barthes, “The Third Meaning: Research notes on some Eisenstein stills.” Image Music Text, trans. Stephen Heath (London: Fontana Press, 1977).

[10] Mark Fisher, The Weird and the Eerie (London: Repeater Books, 2017).