부드럽고 투명한 젤라틴으로 만들어진 공의 표면에 그림을 그리는 일에 대해 상상해 보자. 지금 눈앞에 공과 몇 가지 색의 물감, 한 자루의 붓이 주어진 것이다. 우선은 단단한 것에 그릴 때보다 어깨와 팔목의 힘을 빼야 할 것이다. 힘을 들일수록 표면에 탄력이 생겨 붓질이 의도에서 벗어나게 될 테니 말이다. 손끝과 표면 사이의 균형점을 찾기 위해 물감을 머금은 붓이 공 위에서 춤추듯이 움직일지도 모른다. 반쯤 투명하게 한쪽이 물들어갈수록 다른 한쪽은 반대편의 색을 투영하기 시작한다. 그렇게 화면은 우연과 의도가 맞물려 새로운 이야기를 조금씩 만들어 나아간다. 상상의 이야기를 유동적인 표면에 입히는 작가. 반투명한 화면 속에 자신이 만든 인물과 배경과 이야기가 뒤섞여 반쯤은 저절로 춤추도록 만드는 사람. 율리아 아이오실존(Yulia Iosilzon, 1992~)의 작품을 이미지로 접한 뒤의 인상은 이와 같았다.

율리아 아이오실존은 영국 런던을 기반으로 활동하는 작가이다. 주로 회화를 제작하고, 세라믹 조각을 다루기도 한다. 그가 본격적으로 활동을 시작한 것은 2019년 뉴욕에서의 첫 번째 개인전 전후로 보이는데, 이후 매년 뉴욕과 런던, 스톡홀름 등에서 개인전을 가지며 왕성하게 작업을 보여주고 있다. 대부분의 회화에서 아이오실존은 자신의 어린 시절의 경험과 감정, 기억을 찾아들어가 거기에서 발견한 동화적이고 환상적인 소재들을 화면에 옮긴다. 좀 더 집약해서 말하자면 작가 자신의 근간을 이루고 있는 유태인의 전래동화에서 떠올린 모티브들과 스스로 인식하고 있는 여성으로서의 정체성을 타인과 함께 읽을 수 있는 언어로 한 화면에서 구현하고 있는 것이다.

아이오실존의 작품에서 자주 등장하는 소재는 미스터리한 표정을 지닌 인물의 상반신, 날아다니는 버섯, 봉오리가 작은 꽃이나 줄기가 길게 곡선을 이루는 덩굴식물, 토끼와 개구리와 벌과 같은 자그마한 생물들이다. 분명 어디선가 익숙하게 접했던 것들이지만 현실을 닮아있다기 보다 언젠가부터 간직해온 이야기 속에서 마주쳤던 상상의 모습에 닿아있다. 이 소재들은 자체로 작가의 정서를 반영하기도 하지만 보는 사람이 자신의 기억을 떠올릴 수 있는 입구가 되어준다. 사진에 화려한 필터를 입혀 일순 몽환적으로 반전시키듯 작가는 동화적인 장면 위로 판타지를 더욱 강조한다. 피리 부는 사나이를 마냥 따르는 아이들처럼 그의 그림을 바라보며 자신의 순수했던 시절을 거슬러 올라가는 일은 어렵지 않을 것이다.

한편 그의 회화가 지닌 가장 큰 특징은 반투명한 지지체를 사용하고 있다는 점이다. 작품의 매체에서 확인할 수 있듯이 아이오실존은 단단하고 질긴 캔버스 천 대신 ‘transparent fabric’이라고 명명한 실크나 면, 폴리에스테르를 사용하고 있다. 회화를 다루는 작가가 투과율이 높은 지지체를 선택해서 그림을 그리는 방식이 드물거나 아주 특별한 것은 아니다. 그러나 아이오실존의 경우 이것이 물성에 대한 실험이라기보다 작가 자신을 포함하여 보는 사람이 그림 속을 드나들고 상상하게 만드는 여지와 여백의 공간으로 작용한다는 데에 그 의미가 있다. 천의 얇은 두께 덕분에 몇몇 작품의 경우 뒤편의 프레임이 정면으로 비쳐 보이기도 하는데, 마치 그림 속에서 다시 현실로 돌아오라는 메시지처럼 읽히기도 한다.

아이오실존의 그림은 어린아이가 슥슥 그린 평범한 수채화처럼 보이기도 하고 얇고 전반에 깔린 가뿐한 제스처가 회화보다 드로잉의 태도로 느껴지기도 한다. 색의 경우 청록색, 노란색, 핑크색, 주황색 등 따뜻한 난색 계열의 색을 주로 사용하며 매우 얇은 두께로 유화를 채색하여 화면의 투명도를 유지하고 있다. 덧붙여 물감을 잘 흡수하는 천의 성질이 건조한 표면을 만드는 동시에 그림의 조도를 낮추는 역할을 하고 있는데, 그래서인지 어떤 작품에서는 크레파스나 오일 파스텔의 질감을 만나기도 한다. 이러한 점이 작품을 더욱 이야기책을 펼쳐 한참 내러티브를 따라가다 반갑게 만난 종이 위의 삽화처럼 보이게 하는 것은 아닐까? 다양한 이유로 그가 반투명한 지지체를 사용하는 일은 필수적이고도 영리한 선택으로 보인다.

다른 한 가지 아이오실존의 작업에서 재치 있는 시도로 볼 수 있는 것은 세라믹 조각과 회화를 연결하는 방식이다. 전후 관계로 보자면 그는 학부에서 조각을 먼저 접한 이후 회화를 시작했다고 말한다. 조각들은 대부분 회화의 화면 속에서 떨어져 나온 것처럼 보이는 형태를 지니고 있는데 서로를 인접하게 맞붙여 놓음으로써 그림이 걸리는 전시장의 공간 전체를 자신의 화폭으로 확장시킨다. 다르게 본다면 회화에서 발견할 수 있었던 여백을 글자 그대로 공간 사이로 넓힌 셈이다. 이 조각들은 그림 사이에서 같은 소재를 통해 연결고리를 만들어 내기도 한다. 벌집에서 날아 나온 여러 마리의 벌 조각이 회화와 회화 사이를 꽃과 꽃을 옮겨 비행하듯 구성한 것이 그 예시가 될 수 있을 것이다.

가장 적극적으로 이러한 연출을 사용한 것은 2021년의 이인전 《Paradise Is Not Just a Place》에서 였다. 작가는 전시장 벽면과 바닥까지 공간 전체를 하나의 작품처럼 대하며 모든 요소를 연결시켜 제시하였다. 앞서 언급한 것과 같이 회화 사이에 조각을 개입시킴으로써 작품은 설치적인 성격을 덧입게 된다. 아이오실존의 조각은 주로 크기 않은 크기로 제작되고 흙을 원재료로 하는 세라믹으로 만들어져, 이후 겉면에 채색을 하는 것으로 보인다. 그렇기에 이 조각들은 가볍고 경쾌하게 그려진 회화와는 달리 꽤 묵직한 모습을 하고 있는데, 그럼에도 불구하고 아이가 손으로 주무르며 만든 것처럼, 여행지에서 기쁘게 발견한 마그네틱 오브제처럼 친근한 동심을 떠오르게 한다.

이번 파운드리 서울의 전시에서는 율리아 아이오실존의 9개의 피스로 이루어진 6미터가 넘는 대형 신작 회화를 소개한다. 그림 앞에 선 우리의 신체보다 훨씬 거대해진 화면 안으로 들어가서 이야기를 바라보는 경험을 할 수 있을 것이다. 또한 전시에서 지배적으로 등장하는 이미지는 붉은 바탕에 동그란 흰색 도트를 지닌 광대버섯(amanita)이다. 광대버섯은 알록달록하고 귀여운 외관과는 달리 치명적인 독성을 지녔다고 알려져 있다. 요정 같은 인물들의 불편한 표정에서 풍기는 얕은 불길함과 나란히 두고, 마냥 평화롭고 아름답지만은 않은 그의 수수께끼 같은 이야기를 들어볼 때다. 그가 보여주는 세계가 어디까지 이어질 수 있을지 우리는 오래도록 지켜보아야 할 것이다. 그리고 지금은 눈앞에서 손짓하는 아이오실존의 그림을 따라서 하늘거리는 감각에 몸을 맡겨보아도 좋을 것이다.

Imagine painting on the surface of a soft, clear gelatin ball. We have just been presented with the ball, along with a selection of paint colors and a paintbrush. To begin painting, we would have to relax our shoulders and wrists to apply less pressure than we would when painting on a solid surface, because the more pressure we apply, the more elasticity the surface would take on, misguiding our brush. The brush, wet with paint, may twist and turn on the ball to find a balance in between our fingertips and the surface. As one area of the ball becomes semi-translucently colored, the color would begin to project to the other side of the ball. Little by little, the ball-canvas would assume a narrative cocreated by coincidence and intention. This is the impression I got from the images of works by Yulia Iosilzon (b. 1992), an artist who overlays fluid surfaces with imaginary tales to create semi-translucent scenes in which figments of her imagination—figures, environments, and stories—intermingle in a semi-voluntary dance.

Iosilzon is based in London and mainly works with paint, occasionally turning to ceramic sculpture. Her career seems to have begun in earnest around 2019, when she held her first solo exhibition in New York, and she has since actively produced works, holding solo exhibitions year after year in New York, London, and Stockholm. In most of her paintings, she scavenges around her childhood experiences, feelings, and memories, transferring the fantastic, fairytale-like motifs she discovers in the process onto her unique “transparent fabric” canvases. At a closer look, she can be seen to merge into a single frame motifs from Jewish folk tales, which are fundamental to her identity, and her self-recognition as a woman, converting them into a language to be deciphered by others.

Motifs frequently found in Iosilzon’s works include the upper bodies of figures with enigmatic facial expressions, flying mushrooms, small flower buds or serpentine vines, and small fauna like rabbits, frogs, and bees. These motifs feel familiar not quite as images from life but as those associated with long-inherited tales. They not only allegorize the artist’s sentiments but also serve as portals through which viewers can harken back to their own memories. Almost like applying a fancy filter to a photograph to instantly turn it into a dreamlike image, the artist amplifies the fantasy element in what are already fairytale-like scenes, making it effortless for viewers to just tread along a path to childhood innocence as if led by the Pied Piper of Hamelin.

Meanwhile, the defining characteristic of her work is the use of a translucent supporting medium. As stated in the lists of media under her works, Iosilzon uses “transparent fabrics” such as silk, cotton, and polyester instead of durable canvas. It is neither rare nor peculiar for a painter to use a highly transmissive supporting medium, but in Iosilzon’s case, her fabric choices hold significance beyond serving as an experiment on materiality in that they leave room for imagination —space open to potential— allowing the artist and viewers to step in and out of the painting as they please. Because the fabric she uses is so sheer, the frame in the back shows through the front in some works, reading almost like a message prompting a return to reality from the pictorial world.

Iosilzon’s paintings sometimes seem like watercolor paintings done by a child, and the light and diluted gesture that underlies the works also give them the impression of drawings. In terms of color, warm hues of aqua, yellow, pink, and orange are used; the layers of oil paint are thin enough for the canvas to retain its translucence. The absorbent property of the fabric renders a dry surface while also leveling down the overall brightness, resulting in clay- or oil pastel-like textures in some works. These aspects may be the reason the works resemble illustrations in storybooks that pleasantly surprise us on the in-between pages of a captivating narrative. As such, Iosilzon’s use of translucent supporting media is both an essential and clever choice in many ways.

Another whimsical aspect found in her work is the bridging of ceramic sculpture and painting. Iosilzon mentioned that, chronologically, she became acquainted with sculpture during her college years, before she began painting. Most of her sculptures look like they were pulled straight out of her paintings, and when placed adjacent to them in an exhibition space, they serve to expand the paintings’ pictorial plane to the entire space. In a sense, they can be seen as literally extending the background of the paintings into the void space of the gallery. Strategically positioned in between the paintings, the sculptures with shared motifs often create links, as in the case of the bee sculptures from a beehive that seem to be flying from one painting to the next like they would from one flower to another.

The two-person exhibition Paradise Is Not Just a Place (2021) demonstrated the epitome of this kind of directed arrangement. Here, the artist treated the entire exhibition space from the walls to the floor as a single piece of work, presenting each element in connection to one another. As the sculptures intervene on the paintings as described above, they take on the qualities of installation art. Relatively small in size, Iosilzon’s ceramic sculptures are molded out of clay before being fired, then painted; hence, they embody a certain sense of weight unlike her light and buoyant paintings. Nevertheless, they evoke a familiar childlike innocence, like a child’s play dough sculptures or souvenir magnets blissfully discovered during a trip.

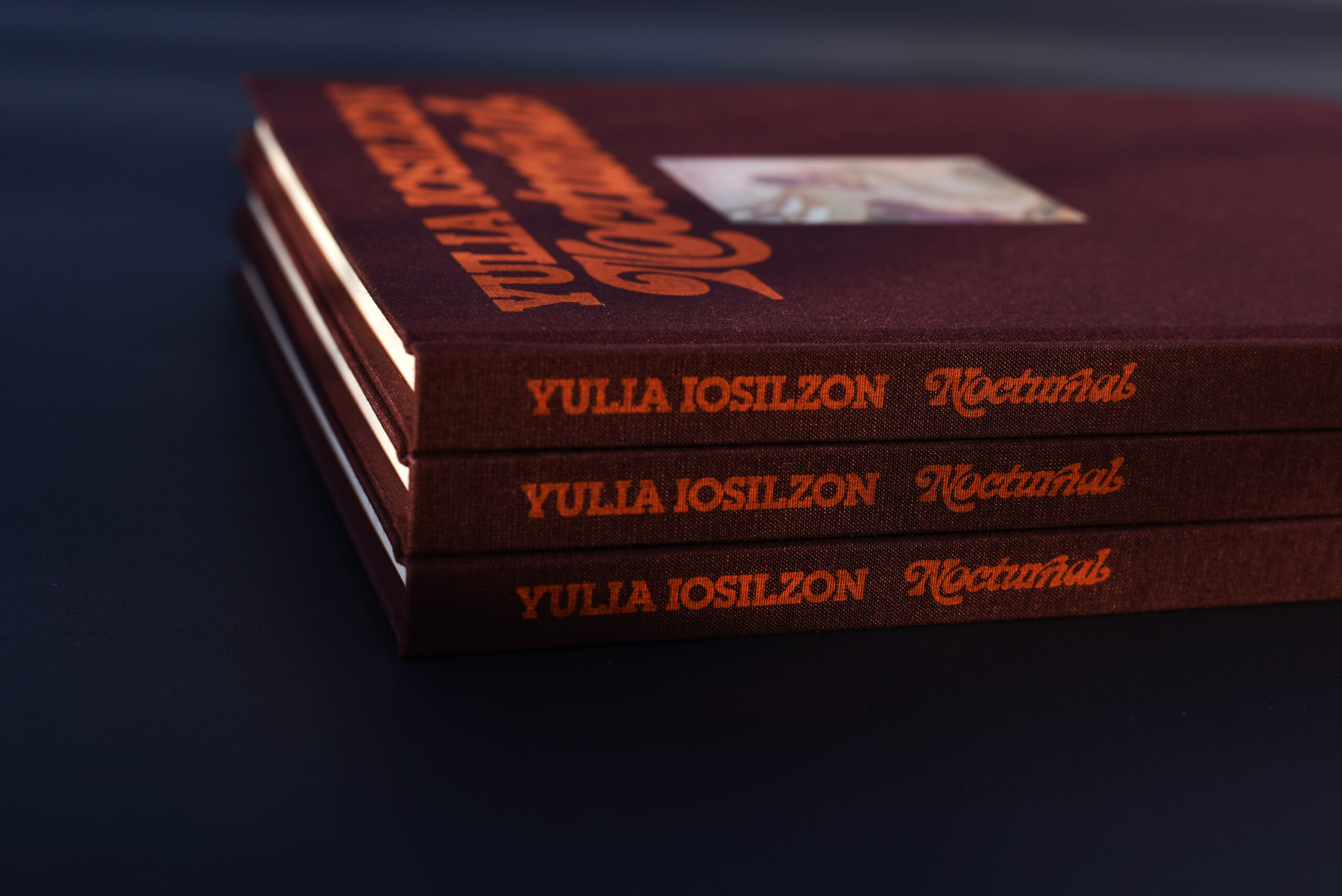

The exhibition at FOUNDRY SEOUL features Iosilzon’s newest large-scale painting, which is comprised of nine pieces that collectively measure approximately six meters in height. This work offers viewers an experience of walking into a pictorial plane much larger than them and observing a narrative from within. The exhibition is dominated by the recurring image of an amanita, a white-spotted red mushroom known to be fatally poisonous (contrary to its colorful and enchanting appearance). The use of the mushroom as a symbol implies that it is time for us to heed to the ominous premonition conjured by the fairy-like figures’ unsettling facial expressions and the aligned yet riddling stories told by the artist, which may not be as idyllic and pretty as they seem. We will have to wait and see how far the artist’s pictorial world will stretch, but for now, it might be nice to just surrender ourselves to the beckoning images before us and lean in.